Le Parc National des Hauts de La Réunion:

loin de la carte postale médiatisée, le cas du Dimitile

© - copyright lansiv-kreol.net 2006-2011

Le Dimitile présente plusieurs intérêts dont les deux plus importants sont:

Espèces communes recensées : affouche, bois de cannelle maron, bois de fleur jaune, bois de nèfle à petites feuilles, bois d’olive blanc, bois de pomme, bois de sinte, les mahots, tan rouge, bois amer, bois d’arnette des hauts, bois de cerise maron, bois de cabri blanc, bois de catafay, bois de corail, bois de gaulette, bois de change écorce, bois de joli cœur, bois de kivi, bois de losto, bois maigre, bois de natte, bois de négresse, bois d’oiseau, bois de perroquet, bois de prune rat, gros bois de rongue, bois de savon, bois de tambour, bois de violon, café maron, corce blanc, fanjan, tan georges, zambaville.

Une bataille mémorable.

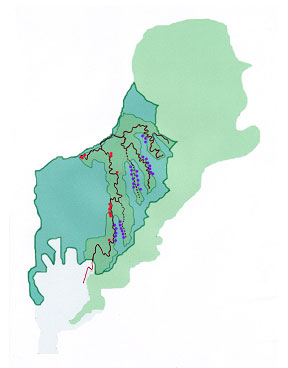

Jusqu’après la deuxième guerre mondiale, le plateau est en partie cultivé en pomme de terre, géranium et cultures vivrières. La forêt, gérée par le service des Eaux et Forêts est protégée.

Suit une période de recul sensible de toute activité agricole.

Le plan de relance économique des Hauts, puis la décentralisation, entraînent ensuite une modification de la gestion du patrimoine forestier de la commune de l’Entre-Deux. Le massif offre des espaces qui pourraient compenser les conséquences des crises agricoles des années soixante. La plus grande partie du massif, y compris les forêts n’est plus gérée par l’ONF qui a remplacé le service des Eaux et Forêts.

Au début des années quatre-vingts, on réoriente la zone vers l’élevage bovin. Le projet ne parvient pas à se réaliser à la hauteur des objectifs. Seuls 8 exploitants s’installent sur une trentaine d’hectares.

La grande nouveauté, c’est, à partir de 1986, l’ouverture de la piste de 18 kilomètres accessible aux véhicules tout terrain. Avec elle naît une perspective nouvelle : le développement du tourisme moderne. S’inscrivant dans un contexte de civilisation de loisirs, cette activité contribuera à porter petit à petit irrémédiablement préjudice à un espace jusqu’alors inaccessible aux nuisances de la société de consommation.

On constate sur la carte de 1984 un recul très important des zones du Dimitile gérées par l'ONF.

En 2010, les zones du Dimitile en vert foncé font partie du coeur protégé du Parc National. Elles correspondent aux ravines.

Sur la quatrième carte apparaissent les pistes pour véhicules tout terrain et le long de ces pistes, les points rouges signalent les endroits les plus importants où leur construction a créé les conditions favorables à l'installation des espèces envahissantes. Les points mauves signalent les endroits où la forêt primaire est le plus exposée à la prédation d'espèces végétales endémiques rares.

Le choix du dieu voiture aux dépens de l'environnement.

Un désenclavement mortel pour la forêt primaire

Pour tracer des voies d’accès, autrefois, la traction animale et même l’automobile obligeaient les aménageurs à travailler en respectant au maximum les courbes de niveau, le travail à la pioche se limitait à dégager l’essentiel des obstacles au tracé de la route.

Obsédés par le gain en temps, en main d’œuvre, en rendement, les terrassiers actuels, équipés d’engins de terrassement lourds, forcent le passage en coupant les avancées et promontoires.

Certes, dans un article du numéro 202 de Février 2005 de Terre sauvage consacré au danger que les espèces envahissantes font peser sur la forêt primaire de la Réunion, on peut lire que « le mot d’ordre aujourd’hui, alors que les scientifiques continuent d’explorer la voie de la lutte biologique (très longue et très coûteuse) est la prévention».

Certes, il y a quelques jours encore, la présidente de l'IRT confiait à la presse: « c'est flatteur d'être reconnu pour sa beauté, sa recherche écologique(...) On compte, grâce à l'UNESCO, attirer les touristes dits "naturalistes"(...) Nous pourrons alors proposer des offres spécifiques sur les paysages insolites, notre volcan,sur le tourisme scientifique... » (le JIR du 25/07/2010)

Mais les photos de terre de fouille déversées dans la forêt primaire du Dimitile prises en 2008 montrent la dérision de tels propos.

L’intervention lors de l’aménagement de chemins, aboutit à des atteintes de plus en plus importantes à l’identité du site. Compte tenu des fortes pentes, la terre de fouille repoussée sur le côté de la piste glisse sur une importante superficie de forêt primitive qu’elle détruit. L’espace déstabilisé est inévitablement colonisé par une végétation secondaire constituée en partie d’espèces envahissantes qui, à partir de là, coloniseront la forêt primitive environnante et l’étoufferont.

Le Hummer, un véhicule tout-terrain mythique pour découvrir l‘authenticité des hauts de La Réunion (…)

S’il est facile de découvrir La Réunion des bas, celle des hauts (la plus authentique) se mérite. …. IL y a ceux qui veulent la découvrir (…) en moto, en hélico, en ULM ou en 4X4. Parce qu’iL existe des pistes ouvertes et des professionnels qui proposent chacun leur circuit avec leurs différences (…)sur Le toit du marronnage réunionnais, au Dimitile. Jusque-là rien de bien original. Si ce n’est que Les balades se font à bord d’un 4X4 mythique, Le Hummer H2, le dérivé civil du H1 qui lui-même est dérivé de celui qu’utilisent tes soldats américains. Et il en impose le H2 avec ses 3, 5 tonnes de métaL, son V8 essence de 316 chevaux au son rauque.

(…) Avec la possibilité, et c’est là l'originalité, là qu’on se fait aussi plaisir, de Le conduire sur Les pistes. Oui, oui, c’est possible ainsi de prendre sa première leçon de 4X4. Certes (…) on y va doucement (pour ne pas casser le matériel) mais s’il y a un peu de boue, dans certaines parties, c’est plaisant. (…) Bref, pour la première, on est heureux comme un pape, un poisson dans L’eau, comme un coquillage (as happy as a clam), comme un coq en pâte, comme un Français en France, comme Tarzan.

JIR du 07/03/2010

Une forêt exposée à toutes les atteintes

La configuration du relief du massif, l’aménagement de gîtes dans des zones de plus en plus reculées et isolées contribuent à l’extension d’une voirie dont l’implantation originale, surplombant les zones de forêt primaire protégée, constitue une menace réelle pour les espaces naturels qu’elle pénètre ou même côtoie. Elle favorise en effet à des atteintes massives l’exposition de forêts primaires jusqu’alors épargnées : installation de colonies d’espèces envahissantes, disparition programmée de sources, érosion accélérée et prédation d’espèces endémiques de rapport.

Aujourd’hui, aucun lieu n’est plus hors de portée de prélèvements importants d’espèces endémiques médicinales rares ou d’espèces dont le bois ou l’écorce ont un intérêt artisanal. Les conditions sont réunies pour que les braconniers qui repèreraient un individu intéressant puissent très bien, en quelques minutes, l’abattre et le tronçonner, puis revenir le charger discrètement sur un pick-up. La quantité d’écorces et de bûchettes d’espèces tels le bois de rongue, le bois d’effort, le bois jaune etc. proposées sur les marchés forains de l’île ont de quoi faire réfléchir sur ce risque.

La photo 1 donne une idée de la masse de terre dégagée pour une piste de 3m de large et de son instabilité. La photo 2 montre les atteintes à la forêt primitive en contrebas de la piste..

Les vues aériennes sont encore plus impressionnantes. Le site Géoportail est équipé d’instruments de mesure qui permettent de dire avec précision que pour la portion de piste qui fait 85 mètres, soit environ 250 m2 sur la photo en haut et à droite, on a causé des dommages immédiats irréversibles à près d’un demi hectare de forêt. Et aujourd'hui, il y a bien plus que 18 kilomètres de pistes.

La flèche rouge désigne le sentier de la Chapelle. Son emprise sur le site peut être comparée à celle de la piste.

La photo du dessous permet de mesurer l'emprise nécessitée par le tracé de la piste et la proportion de cette dernière par rapport aux travaux de terrassement.

A ce jour, aucun des organismes officiels dont la raison d’être est de protéger et valoriser le patrimoine ne semble s’être ému de ce chancre sur l’image que la Réunion voudrait donner de sa considération pour ses sites exceptionnels et ses richesses naturelles. Pourtant, le Dimitile est en partie inclus dans le Parc National des Hauts, cette structure essentielle dans le dispositif logistique de la candidature des Hauts de la Réunion au patrimoine mondial de l’UNESCO ! Où sont passées, d’autre part, ces initiatives

SOURCES :

Histoire :

- J.M.MAC AULIFFE, Cilaos pittoresque et thermal, guide médical des eaux thermales, Illustré par M E Vidal, préface de M. Garsault, imprimerie centrale Albert Dubourg, place de la Cathédrale, Saint Denis ,1902

Répertoire des plantes recensées au Dimitile:

Raymond LUCAS, Cent plantes endémiques et indigènes de La Réunion, Azlées Editions, Sainte M%arie, 2006

Photos :

- Photo de graines de bois d’effort : Raymond Lucas

- Photos du Dimitile 1 et 2 : J.B.Pausé

- Photos du Dimitile 3 et 4 : capture partielle d’écrans de site Géoportail

Références cartographiques :

- La Réunion au 1/100 000 IGN 1978,

- La Réunion au 1/25 000 IGN1983,

- projet de zonage pour le Patrimoine mondial de l’UNESCO 1/200 000, 2009

Presse:

- Terre sauvage N° 202 de février 2005

- Le Journal de l’Ile, collections 2007 (juin) et 2010

Pour qui suit l'actualité, cette situation est révélatrice d'un enjeu de taille, bien qu'avançant à couvert, probablement à cause de son incompatibilité avec l'image des Hauts de la Réunion nécessaire à l'admission au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut en effet se souvenir des informations données par la presse locale au premier semestre 2007.

Le 21 mars 2007, le Conseil Général adoptait en assemblée plénière une motion formulant son souhait de s’approprier les 89000 hectares de forêts de la Réunion et dénonçant « un régime juridique suranné » qui en confiait la gestion à l’ONF.

Donnant suite à cette motion, le 17 avril 2007, la présidente de la collectivité locale adressait à la Préfecture une lettre dans laquelle le C.G. ne cachait pas que son objectif était de « libérer la valeur et les potentialités de tels biens [les forêts]…dans un contexte économique marqué par la rareté et le coût du foncier.» l’objectif était clairement défini : « considérant la nécessité de valoriser le tourisme vert de notre île en développant notamment les gites de montagne de qualité “ lodge” ». Les retombées attendues sont de l’ordre de 25% de touristes de plus grâce au “ label UNESCO”.

Le 4 mai 2007, au cours d’une réunion tenue à la Préfecture, l’Etat accepte l’idée de mettre un terme à l’usufruit dont il était bénéficiaire et donne un avis de favorable à une remise des biens en question en pleine propriété au Département. La grande majorité des Réunionnais pouvaient penser, au moment où se menaient ces négociations, que cela ne changerait pas grand-chose à l’application du code régissant la protection et la gestion des forêts. Mais c’est oublier que changer le statut des forêts permettait d’échapper à « un régime juridique suranné »

En réalité, cet avis s’inscrivait dans le sens de la politique générale amorcée sous le gouvernement Villepin d’un transfert des responsabilités de l’Etat vers le Département dans un contexte de privatisation de la gestion du patrimoine collectif public.

Et il faut dire que cette initiative du département arrangeait l’Etat. Ce dernier ne pouvait en effet, de sa propre initiative, brader les forêts domaniales, éléments qui concourent, parce qu’ancrés dans son histoire, dans ses coutumes, dans son imaginaire, à l’identité même de la France.

C’est en avril 2009, deux ans plus tard, lorsque le Département décide de vendre une grande partie de son patrimoine, que l’opinion se rend compte que la collectivité territoriale n’aurait jamais eu les moyens de gérer les forêts et que celles-ci auraient été l’objet d’appel d’offre à investisseurs privés et qu’elles auraient donc été, en grande partie, privatisées. Et le Dimitile est l’exemple de l’évolution qui menace le patrimoine collectif public que sont les forêts de la Réunion.

Entre-temps, à l’examen de la candidature du volcan de la Réunion au patrimoine mondial, l’UNESCO pose en préalable l’élargissement de la zone concernée aux Hauts de la Réunion. Les critères de sélection du dossier édictent de ce fait plus d’exigences. En effet, certaines zones étant habitées, la volonté de la Réunion de postuler à son inscription dans la catégorie « biens naturels » s’en trouve compliquée car le dossier est de ce fait à la limite de la catégorie « biens culturels ». Le projet « d’aménagement des forêts » fait par le Département est donc remis en question.

Est-ce le fruit d’un projet de longue date ou pour donner le change à cette occasion? Le durcissement de la règlementation mise en place avec l’installation du Parc National des Hauts remet en cause bien des pratiques traditionnelles des habitants de Mafate : l’utilisation du « béf pano » (bœuf de bât) est proscrite pour cause de détérioration des sentiers ; le parcage des cabris devient obligatoire ; les espaces occupés par les habitants qui avaient été circonscrits et individualisés par la création de concessions précaires voient le coût de leur location atteindre un niveau dissuasif (130 euros). « nombre de familles du cirque sont sur le coup de poursuite par voie d’huissier afin de payer les loyers de concession précaire ». Dans un tel contexte, le RMI qui depuis 1989 avait remplacé les quinzaines de l’ONF est perçu comme une incitation à la marginalisation et l’assistance. Au point que l’observateur averti pourrait conclure logiquement à une tentative de déstabilisation des plus fragiles et de leur éviction de leur lieu de vie.

C’est dans ce contexte que se précise le zonage actuel du Dimitile. Si l’objectif avait été de jouer la carte de la présence du Dimitile dans la gestion des Hauts par le Parc National suivant les exigences de l’UNESCO, compte tenu de la densité de population quasi nulle de la zone, tout le Dimitile aurait dû être intégré au cœur du parc, comme Mafate, la Grande Chaloupe, Mare Longue. Il a été démontré plus haut que c’était une nécessité pour la survie de la forêt primaire. Cela ne s’est pas fait.

Pourtant l’ensemble du Dimitile aurait dû être, à double titre, intégré au dossier de la candidature des Hauts de la Réunion au patrimoine de l’UNESCO. À cause, entre autres éléments naturels, de sa forêt primaire qui aurait, de ce fait été réellement protégée des agressions dont il a été question plus haut, mais aussi, au même titre que le Morne de Maurice, en tant que patrimoine culturel, à cause de sa place importante dans l’histoire du marronnage et de son apport dans la construction de l’identité réunionnaise.

Site classé, il aurait été protégé des aménagements intempestifs et son potentiel archéologique aurait pu bénéficier d’un traitement autre que celui réservé à tous les sites livrés jusqu’à présent aux archéologues auto-proclamés et autres chercheurs de trésors. Cela aurait contribué, à coup sûr, à nous épargner l’interprétation hâtive de la tradition orale de notre histoire populaire et une restitution de celle-ci, folklorisée à l’envi et sans aucune référence scientifique.

On ne saurait conclure sans dire avec force que les questions soulevées par le cas du Dimitile sont plus que jamais à prendre avec sérieux. Il y va du sort réservé à notre patrimoine dans la réflexion sur ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler « le développement durable » .patrimoine - environnement - lo byin - lanvironman - patrimoine - environnement - lo byin - |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

2 - La contribution à la connaissance du peuplement des Hauts et de l’Identité Réunionnaise : du fait de son enclavement et de sa position à l’écart des convoitises de dévoreurs d’espaces constructibles prometteurs de haute valeur ajoutée, l’ensemble Entre Deux, Dimitile, Grand Bassin, a offert jusqu'ici peut-être le dernier champ d’investigation pour une recherche pluridisciplinaire sur la contribution des Hauts à la connaissance de trois cents ans de cheminement de l’identité réunionnaise. Le Dimitile un toponyme chargé d’Histoire |

|

||||||||||||||||||

Dès la fin du XVIIIeme siècle, avec l’occupation officielle progressive de la région de l’Entre-Deux et Grand Bassin, une population en marge de la société de plantation se fixe dans des îlets du Dimitile, inscrivant son activité dans la continuité de la tradition agricole des marrons et de leur connaissance des ressources de la forêt. Cette population s’enrichit, après l’abolition de l’esclavage, de l’apport d’affranchis et d’engagés indiens en rupture de contrat (îlet malbar). Aujourd'hui, tant sur le plan du potentiel archéologique que de la richesse de la flore, le Dimitile est menacé : si les pistes ont pénétré le site, il n’y a pas eu, jusqu’à présent, de travaux lourds de mise en place d’infrastructures compromettant ce potentiel dans la majeure partie des zones. Jusqu’à quand ? |

|||||||||||||||||||