Cette page vient en complément naturel de celle qui est consacrée au bois de senteur blanc. En effet, la page en question, dans sa partie "présentation historique", se référait à tout ce qui avait été dit sur la redécouverte du bois de senteur blanc par les botanistes modernes et les membres de l'APN. Son auteur, Raymond Lucas, s'interrogeait sur la curiosité que présentait la différence entre l'écorce du bois de senteur redécouvert par Friedman et Gruchet en 1975, et celle des spécimens découverts par les membres de l'APN. Il émettait l'hypothèse d'une mutation des sujets obtenus à partir des bouturages effectués en laboratoire par Lesouef. Si la littérature met à mal cette hypothèse, une relecture des mêmes textes, confrontée aux observations que nous avons pu faire ces dernières années permet de formuler une autre explication aux interrogations suxcitées par la greffe effectuée par Raymond Lucas. Je la livre ici. .....R.T. septembre 2009

Je tiens à remercier le personnel de la bibliothèque centrale - et en particulier du fonds des manuscrits - de la Bibliothèque du Museum National d'Histoire Naturelle

Texte: Roger Théodora; Photos: Laurent Lucas, Raymond Lucas et Roger Théodora. © - copyright lansiv-kreol.net 2009

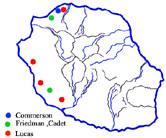

Il est bon de signaler en rouge les endroits où Raymond Lucas a personnellement vu des exemplaires de bois de senteur blanc (carte de gauche) et des exemplaires isolés de bois de senteur bleu (carte de droite) dans leur milieu naturel ; en bleu ceux où Commerson a observé les mêmes plantes et en vert, les emplacements où Friedman et Cadet ont collecté des souches de bois de senteur blanc .

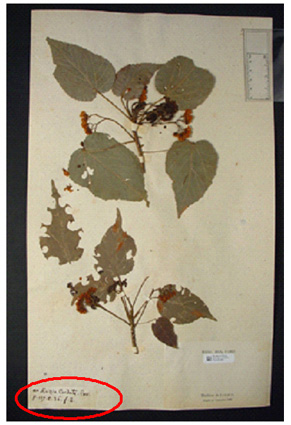

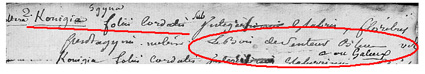

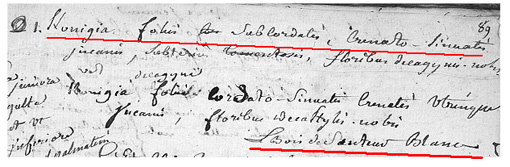

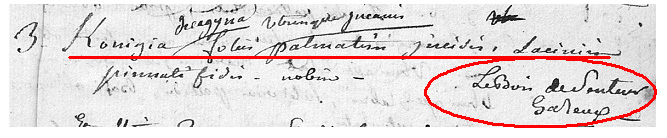

Le nom scientifique Ruizia cordata correspond dans l'herbier de Lamarck à un rameau de bois de senteur bleu. Le qualificatif cordata est assurément né avec la description que Commerson fit des feuilles en forme de coeur du bois de senteur bleu : " Konigia foliis cordatis , integris , glaberrimis..." Ce nom du bois de senteur bleu fut abandonné par Cavanilles lorsqu'il considéra dans ses travaux sur les Malvacées, que le bois de senteur bleu n'était pas un Ruizia, mais un Dombeya. Le bois de senteur bleu devint alors le Dombeya populnea parce que le botaniste considéra que ses feuilles pendaient comme celles du peuplier .

Mais les choses n'étaient pas si simples. Dans le bouillonnement qui agita les botanistes européens entre 1780 et 1805, les analyses de ceux qui s'intéressèrent aux bois de senteur étaient limitées à des échantillons naturalisés et privées du renfort d'observations in situ. Elles furent donc à l'origine de conclusions sur les bois de senteur, intéressantes certes, mais partielles et redondantes comme le montrent les pages de l'Encyclopédie méthodique botanique consacrées aux Ruize et aux Pentapètes.

Références:

Cavanilles , Antonio José (1745 1804) Monadelphiae classis dissertationes decem / Cum iconibus Matriti : Ant. Baylo ; Parisiis ; Firm. Didot , 1790 Espagne2 v. 4to Tertia Dissertatio botanica de ruizia, assonia, dombeya... et monsonia F.A.Didot, 1787

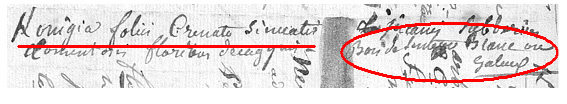

Commerson Philibert, Manuscrit 1343 « XXus labor hicce botanicus in insula borbonica peractus, Xbri 1770-januario februario 1771 … », 236 pp., 240 x 180 mm, autographe, (pages 88, 89 et feuillet intercalaire non paginé situé entre les deux pages); Fonds des manuscrits de la Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire Naturelle.

Du Petit-Thouars Louis Marie Aubert Histoire des végétaux recueillis dans les îles de France, de Bourbon et de Madagascar 1804

Dupont J., Girard J.C., Guinet M., Flore en détresse, le livre rouge des plantes indigènes menacées à La Réunion, 1989.

La Flore des Mascareignes, livret 53, juillet 1987; livret 141 octobre 1994.

Jacob De Cordemoy E. - Flore de l’Ile de la Réunion - Librairie des Sciences Naturelles , 1895.

Lamarck Jean-Baptiste & Poiret Jean-Louis-Marie, "L'Encyclopédie méthodique botanique" Tome sixième. pages 550,551,552. - H.Agasse, Paris, 1804 ;

Lamarck Jean-Baptiste, Herbier, http://www.lamarck.cnrs.fr/ Liasse n°12 MALVACEAE - STERCULIACEAE, planches P00287684 à P00287690

Lucas Raymond - Cent plantes endémiques et indigènes de la Réunion - Azalées éditions

Rivière Marc - Les plantes médicinales de la belle époque: liste des plantes médicinales de B. Duchemann mise à jour et commentée par Marc Rivière; G.R.A.H.T.E.R.

En somme, les critères retenus pour cerner le bois de senteur blanc auraient dû être la synthèse des observations sur le Ruizia palmata, le Ruizia lobata et le Ruizia variabilis. Quant au nom scientifique Ruizia cordata, il aurait du être abandonné, le bois de senteur bleu étant classé parmi les Dombeya. Il n'en a rien été.

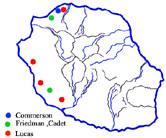

Quand dans le livre "cent plantes endémiques et indigènes", parut cette photo et le commentaire qui l'accompagnait, la tentation fut grande de souscrire à l'hypothèse suivant laquelle les plants issus de sujet venant de laboratoire avait pu évoluer par rapport aux sujets retrouvés dans les ravines par l'APN et que Raymond Lucas appelait " bois de senteur blanc originel". Cette supposition d'une mutation était cependant d'autant plus fragile qu'elle arrivait en pleine polémique sur l'histoire du café pointu pour lequel était avancée par certains l'idée d'une mutation

Ruizia cordata Cav., Diss. 3, 9; 117, t. 16, fig. 2 (1787) (...) Petit arbre hétérophylle atteignant peut-être une dizaine de mètres de hauteur et à tronc atteignant 40 cm de diamètre; écorce très crevassée et noirâtre, plus lisse et grisâtre sur les branches jeunes...

Extrait de Flore des Mascareignes, 53 Sterculiacées; 5 Ruizia

S'il est une évidence, c'est que les sujets retrouvés par Friedman et Cadet sont à l'origine de la description de la plante qu'on trouve dans le numéro de la flore des Mascareignes qui traite des sterculiacées. Et le ou les sujets qui ont servi de référence sont semblables à ceux qui ont été multipliés par le conservatoire depuis quelques années. Il faut donc se demander si le bois de senteur blanc décrit dans laFlore des Mascareignes et celui découvert par l'APN ne sont pas deux variétés de la même espèce.

L’encyclopédie méthodique botanique reflète les conclusions partagées des botanistes de la fin du XVIIIe siècle sur l’identité des bois de senteur et particulièrement celle du bois de senteur blanc.

elles sont laciniées ou encore Ruizia variabilis lorsque deux formes de feuilles cohabitent sur la même plante. La tâche est d'autant plus délicate qu’il semble que pendant un certain temps, les premières années du moins, la référence ait été la collection de rameaux figurant dans l’herbier de Commerson plus que ses notes.

par « il pousse dans les monts tout proches du bourg de Saint Paul du fait de l’importante floraison de mai 1771 à Fleurimont chez Mr Delatte observation à faire aussitôt après la fructification »

Il est intéressant de remarquer que sur cette page la description du bois de senteur bleu est rédigée d’un trait soutenu et régulier, que les corrections et ajouts sont repérables parce qu’écrits entre les lignes et que la mention « ou galeux » est rajoutée sous « bois de senteur bleu ».

Plusieurs informations sont à retenir de ces pages :

1 - Trois noms vernaculaires le bois de senteur bleu, le bois de senteur blanc et le bois de senteur galeux correspondaient aux plantes auxquelles Commerson avait donné le nom générique de Konigia ;

2 - Le nom bois de senteur galeux pose problème car il a été tour à tour celui du bois de senteur bleu et du bois de senteur blanc ;

3 - Commerson ne nous donne aucune information, sur un quelconque détail susceptible de justifier l'épithète galeux ;

4 - Les bois de senteur blanc ne sont pas tous "galeux".

5 - Enseignements à en tirer et questions restant entières :

Ces informations confirment ce que nous pouvons observer aujourd’hui : le tronc du bois de senteur bleu peut être qualifié de bois galeux lorsque, hérissé de protubérances, il semble atteint de la gale. Il en est de même pour certains sujets de bois de senteur blanc.

Nous n'avons pas constaté de jeunes plants obtenus à partir de semence de bois de senteur blanc au tronc lisse qui soient devenus galeux ni de jeunes sujets au tronc lisse issus de bois de senteur galeux.

Il est donc raisonnable de s'interroger sur l'existence de deux variétés de bois de senteur blanc: une au tronc et aux tiges lignifiées lisses et une deuxième, qualifiée au XVIIIeme siècle de bois de senteur blanc galeux à cause de l'aspect de son tronc et de ses tiges lignifiées. Il existe aujourd'hui une population de bois de senteur suffisamment importante pour qu'un programme de recherche rigoureux confirme ou rende caduques les remarques que nous venons de faire.

D'autres interrogations restées sans réponse méritent également l'attention de scientifiques. On a expliqué que l'urbanisation galopante et les prélèvements des tisaneurs avaient fait que les bois de senteur, dont les populations étaient importantes à la fin du XIXème siècle ne se comptaient plus que sur les doigts de la main vers 1970.

L'importante documentation statistique et photographique dont on dispose sur l'occupation des sols au vingtième siècle montre que le modelage des paysages qui aurait pu contribuer à la quasi disparition des bois de senteur est postérieure à 1970.

Quant à l'action des tisaneurs, si elle a été remarquable après 1980, compte tenu de la rareté des bois de senteur, elle n'a certainement pas été déterminante au cours de la première moitié du XXème siècle. A preuve, les bois de senteur ne figurent même pas parmi les plantes à vocation médicinales relevées par Duchemann en 1900.

patrimoine - environnement - lo byin - lanvironman - patrimoine - environnement - lo byin - lanvironman - p |

|||||||