| |

|

| |

patrimoine - environnement - lo byin - lanvironman - patrimoine - environnement - lo byin - lanvironman - patrimoi |

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

Des arbres caféiers sauvages de la hauteur de dix pieds

Entre le moka et le pointu, seulement une différence de forme des grains

Dès le départ, un malheureux amalgame entre le pointu et le maron

Des fables et de leur médiatisation.

Le pointu de Bourbon ou café Leroy n’est pas le Coffea laurina

Trois témoignages non pris en compte

I - Gaubil et le café aux baies mûres rouges

II - L’observation méticuleuse d’Antoine de Jussieu

........1 - Leurs feuilles approchent de la figure de celles du laurier

........2 - Des semences originales

........3 - Une huile plus abondante …

........4 - …Des graines moins sujettes à se réduire en charbon

III - La précieuse contribution de Commerson…

Les leçons de la découverte faite par l’A.P.N.

Pour conclure |

|

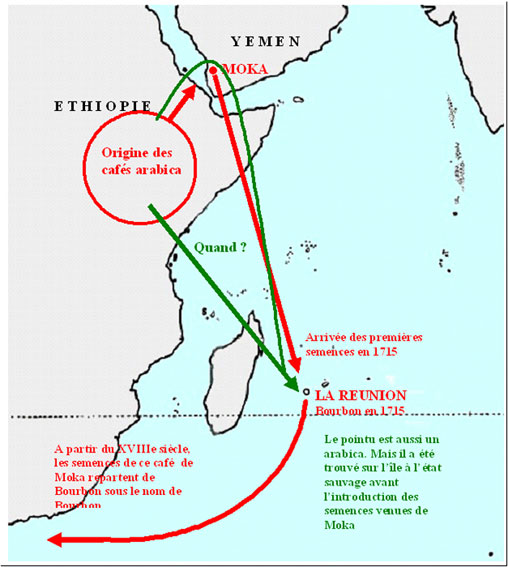

Existait-il un ou deux cafés sauvages lorsque la Compagnie des Indes se préoccupa de lancer la culture de cette plante à Bourbon ? Si l’existence du café maron n’est pas contestée, celle du café pointu a fait l’objet de spéculations et si bien ficelées à partir de la fin du XIXe siècle qu’en 2006, « scientifiques et historiens peï » se sont partagés entre la fable suivant laquelle le pointu fut importé en 1771 par le capitaine Coetivi et le postulat suivant lequel le pointu serait le fruit d’une mutation, au cours des dernières décennies du XVIIIe siècle de la variété d’Arabica dite Bourbon. Rompant le consensus, Marc Rivière soutient, dans son livre la Réunion et le café que le pointu cohabitait avec le maron avant le lancement de la plantation du café dans notre île. Sa démonstration, déjà solide, mérite cependant d’être enrichie si l’on veut couper court à toute tentative de polémique aux conséquences négatives pour cette plante qui appartient à notre richesse patrimoniale. Existait-il un ou deux cafés sauvages lorsque la Compagnie des Indes se préoccupa de lancer la culture de cette plante à Bourbon ? Si l’existence du café maron n’est pas contestée, celle du café pointu a fait l’objet de spéculations et si bien ficelées à partir de la fin du XIXe siècle qu’en 2006, « scientifiques et historiens peï » se sont partagés entre la fable suivant laquelle le pointu fut importé en 1771 par le capitaine Coetivi et le postulat suivant lequel le pointu serait le fruit d’une mutation, au cours des dernières décennies du XVIIIe siècle de la variété d’Arabica dite Bourbon. Rompant le consensus, Marc Rivière soutient, dans son livre la Réunion et le café que le pointu cohabitait avec le maron avant le lancement de la plantation du café dans notre île. Sa démonstration, déjà solide, mérite cependant d’être enrichie si l’on veut couper court à toute tentative de polémique aux conséquences négatives pour cette plante qui appartient à notre richesse patrimoniale.

Des arbres caféiers sauvages de la hauteur de dix pieds

1711. De passage à Bourbon sur l’Auguste, Louis Boyvin d’Hardencourt, secrétaire général de la Compagnie des Indes, fut étonné lorsque:

« Au sortir des bois, un des Noirs se trouvant avoir dans la poche de sa soutenille (sic) des graines, je lui demandai où il les avait prises. Il me dit qu’apparemment passant. au travers des bois dans les chemins que nous avions pratiqués, qu’il fallait qu’elles fussent tombées dans sa poche. Le sieur Auber me demanda si je connaissais ces graines. Je lui dis que c’était du café sauvage... Nous retournâmes sur nos pas et nous trouvâmes les arbres caféiers sauvages, de la hauteur de dix à douze pieds, remplis de fruits dont le café des gousses qui était en maturité tombait à terre, d’autres dans leurs gousses et les autres en fleurs d’une  agréable odeur. J’en fis ramasser le plus qu’il fut possible, dont je fis faire deux petits ballots que je rapportai en France pour en connaître la qualité. Ce café est un peu plus gros que celui de Moka et pointu par les extrémités.»(1) agréable odeur. J’en fis ramasser le plus qu’il fut possible, dont je fis faire deux petits ballots que je rapportai en France pour en connaître la qualité. Ce café est un peu plus gros que celui de Moka et pointu par les extrémités.»(1) Quel usage a-t-il été fait de ces ballots de café ? Dire, en l’absence de preuves certaines, que ce produit fut dégusté par le Roi de France, c’est ouvrir la voie à la spéculation… et prêter le flanc à la polémique. Il est plus réaliste de dire que l’initiative du voyageur obéit à deux préoccupations : celle de l’agent chargé de ramener à la Direction de la Compagnie des Indes des informations sur tout ce qui touche au café, mais aussi, de façon plus large, celle de tout voyageur qui a vocation à collecter pour le compte du Jardin du Roi et de l’Académie des Sciences des échantillons de plantes découvertes à travers le monde. Entre le moka et le pointu, seulement une différence de forme des grains

A son niveau de compétence, d’Hardencourt ne pouvait se permettre de fâcheuses approximations. C’est pourquoi, dans sa description des caféiers et de leurs fruits, nous retiendrons ces détails :

« Ce café est un peu plus gros que celui de Moka et pointu par les extrémités. »

et aussi que le voyageur ne signale aucune autre différence d’aspect entre les baies mûres de ce café et celles de Moka qu’il connaissait parfaitement. Portée certainement à la connaissance des membres de l’Académie des Sciences, cette information recueillie par le voyageur se répéta lorsqu’en 1715, l'apothicaire Gaudron rapporta au botaniste Antoine de Jussieu (2) la découverte du café en ces termes :

«Vous voulez Monsieur que je vous fasse part de la découverte d'une nouvelle espèce de café qui croît naturellement dans l'île Bourbon. Nous la devons à l'occasion que les habitants de cette île ont eu de voir des branches de caféiers ordinaires chargés de fruits que quelques gens de nos navires, provenant de Moka et passant par l'île Bourbon, leur montrèrent. Les habitants de cette île reconnurent à cette vue que leurs montagnes étaient remplies de ces mêmes arbres. »

Cette confrontation des observations de plusieurs personnes comparant les branches de café de Moka et celles de café du pays renforce la description faite en 1711 par d’Hardencourt. Dès le départ, un malheureux amalgame entre le pointu et le maron

Pourtant, elle est à double tranchant. En effet, l’intérêt montré par la Compagnie pour la plante et l’espoir affiché par le Conseil provincial dans le bénéfice que la colonie en tirerait un profit certain fit passer au second plan une donnée essentielle : n’étant pas consommateurs de café, les habitants de Bourbon se préoccupaient peu de la question de la qualité de la saveur. Et l’engouement qui se manifesta par la mission de Parat chargé de faire, en France, la promotion du café sauvage de l’île doublée de la décision prise en 1715 par De Justamond de faire planter 100 pieds de café sauvage autour de chaque case fut préjudiciable au pointu. Car il apparaît dans les témoignages de l’époque, qu’à la différence du discernement dont avait fait preuve d’Hardencourt en 1711 dans la description de l’arbre qu’il avait identifié comme un caféier et qui devait être un pointu, la confusion la plus totale règne sur le café sauvage en 1715. Pourtant, elle est à double tranchant. En effet, l’intérêt montré par la Compagnie pour la plante et l’espoir affiché par le Conseil provincial dans le bénéfice que la colonie en tirerait un profit certain fit passer au second plan une donnée essentielle : n’étant pas consommateurs de café, les habitants de Bourbon se préoccupaient peu de la question de la qualité de la saveur. Et l’engouement qui se manifesta par la mission de Parat chargé de faire, en France, la promotion du café sauvage de l’île doublée de la décision prise en 1715 par De Justamond de faire planter 100 pieds de café sauvage autour de chaque case fut préjudiciable au pointu. Car il apparaît dans les témoignages de l’époque, qu’à la différence du discernement dont avait fait preuve d’Hardencourt en 1711 dans la description de l’arbre qu’il avait identifié comme un caféier et qui devait être un pointu, la confusion la plus totale règne sur le café sauvage en 1715.

C’est qu’il n’y a pas encore de caféiers importés en mesure de fournir des fruits et aucune comparaison ne peut contribuer à situer chaque café à sa juste place dans la production. Confusion accrue par la propagation dans les zones habitées des deux variétés de caféiers du pays et par la nécessité de cueillir les baies avant leur degré de maturité normale à cause des oiseaux. Même aujourd’hui, le dire peut passer pour une affirmation sans la preuve apportée par des échantillons de feuilles, de graines, et de baies arrivées à maturité. C’est qu’il n’y a pas encore de caféiers importés en mesure de fournir des fruits et aucune comparaison ne peut contribuer à situer chaque café à sa juste place dans la production. Confusion accrue par la propagation dans les zones habitées des deux variétés de caféiers du pays et par la nécessité de cueillir les baies avant leur degré de maturité normale à cause des oiseaux. Même aujourd’hui, le dire peut passer pour une affirmation sans la preuve apportée par des échantillons de feuilles, de graines, et de baies arrivées à maturité.

Les premières récoltes de baies provenant des caféiers de la variété Moka permettent à Desforges Boucher de jouer la carte de la comparaison entre le produit que veut imposer la Compagnie et les graines indivises des deux cafés du pays. Car son objectif est, suivant sa propre expression, « d’assujettir » les habitants. Les documents de l’époque montrent que connaissant bien les cafés locaux, il choisit de mettre subtilement en exergue les défauts du café maron pour discréditer le café pointu.

Au temps de confusion qui avait, pendant un temps très court, été bénéfique aux habitants a succédé un temps où l’amalgame entre les cafés du pays condamnait le pointu. Et au jeu de dupes auquel vont se livrer Boucher dont la stratégie est sous-tendue par une tactique machiavélique et les colons qui croient pouvoir faire face à une situation à leur désavantage en livrant tout et n’importe quoi, c’est le café pointu qui sera perdant. Effacé de la société de plantation consacrée entièrement à son espèce, discrédité, il y perdra même - du moins en apparence - son identité.

Des fables et de leur médiatisation.

Et il refera surface après plus d’un demi siècle, pour s’imposer plusieurs décennies plus tard sous les nom vernaculaire de café Leroy dans la version populaire héritière de la tradition orale. Mais il sera autre : la fable aura pris le pas sur l’histoire. La version de l’importation, du jardinier de Sainte-Marie, de l’éventualité d’un croisement d’un moka avec le maron, tout cela relève de la spéculation. Et il refera surface après plus d’un demi siècle, pour s’imposer plusieurs décennies plus tard sous les nom vernaculaire de café Leroy dans la version populaire héritière de la tradition orale. Mais il sera autre : la fable aura pris le pas sur l’histoire. La version de l’importation, du jardinier de Sainte-Marie, de l’éventualité d’un croisement d’un moka avec le maron, tout cela relève de la spéculation.

Et la difficulté pour l’historien moderne de retrouver la réalité qui se cachait sous la fable a été augmentée par la complicité objective de l’idéologie des lettrés réunionnais du XIXe siècle, des coupes sombres dans les archives locales et de l’absence de curiosité des historiens modernes pour les témoignages des voyageurs et scientifiques du XVIIIe siècle et de regard critique sur les travaux de leurs prédécesseurs.

|

|

| |

|

Quant à son nom botanique actuel, il a connu des aléas encore plus abracadabrants. D’où lui vient le nom de variété « laurina » ? Sans doute de l’amalgame que des voix autorisées firent entre la description de la feuille de ce café sauvage de Bourbon rappelant la feuille de laurier et la lecture rapide du supplément de l’Encyclopédie méthodique recensant un Coffea laurina à la fin du XVIIIe siècle.

Et dire que les historiens modernes disposent de documents décisifs depuis près de soixante-dix ans !

|

|

|

15. CAFFEYER à feuilles de laurier. Coffea laurina.

Coffea foliis oblongo-lanceolatis, mucronatis, Cariaceis; racemis axillarihus, fructibus subrotundis, (N.)

Belle espèce, remarquable par ses feuilles épaisses, coriaces, oblongues-lancéolées, glabres, presque luisantes, veinées, réticulées, médiocrement pétiolées, rétrécies à leur base, arrondies à leur sommet, surmonté d'une pointe mucronée; les fleurs disposées en une grappe courte, axillaire, compacte; le calice tronqué; les pétales lancéolés, aigus; les étamines oblongues, vacillantes; les fruits globuleux.

Cette plante croît à Sierra-Leona. fructicosa ( V.s. in herb. Desfont.)

LAMARCK Jean-Baptiste & POIRET Jean-Louis-Marie, "L'Encyclopédie méthodique botanique" Suppl. 2. p 14.

|

|

« Il existe en particulier la variété laurina de Lanessan, qui pour certains serait une mutation, pour d’autres un hybride entre C. arabica et C. mauritiana. Ce serait un caféier rustique découvert par un certain Le Roy d’où le nom de Caféier Le Roy ou Bourbon pointu. Le C. mauritiana et le C. arabica s’hybrident bien. » Extrait de la Flore des Mascareignes |

|

Le Bourbon pointu est une variété de café obtenue à partir d'une mutation sélectionnée du café Bourbon survenue en 1810 sur l'île Bourbon dans la plantation Leroy, ce qui lui vaut également le nom de café Leroy. Longtemps quasiment disparue, la culture de ce cultivar du caféier d'Arabie (Coffea arabica cv. laurina) est aujourd'hui relancée à la Réunion, Extrait de http://fr.wikipedia. org/ |

|

| |

|

Le pointu de Bourbon ou café Leroy n’est pas le Coffea laurina

C’est en effet en 1771, au Sierra Leone, que Smeathman signala un café qui fut inscrit en 1811 par Poiret dans l’Encyclopédie méthodique. L’information fut relayée en 1830 par de Candolle à la page 499 duTome IV de son Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis.

A en juger par la description de ce café de l’ouest africain, il ne s’agit pas du pointu. Ce Coffea laurina, qui fut considéré à l’époque comme une espèce, au même titre que l’Arabica, ne sembla plus être l’objet d’un intérêt quelconque.

Le nom ressurgit dans le premier quart du XXe siècle avec le regain d’intérêt des botanistes pour le café. L’absence de rigueur dans le dépouillement de la littérature consacrée à la question aboutit à l’amalgame entre le Coffea laurina répertorié par Poiret et de Candolle et le café Leroy dont les caractéristiques spécifiques ont été remarquées de façon partielle par l’un ou l’autre auteur à en avoir parlé.

Trois témoignages non pris en compte

I - Gaubil et le café aux baies mûres rouges

Il faut attendre 1722 pour disposer de deux écrits décisifs sur l’identité de la plante et la prise en compte de sa spécificité. Dans une lettre écrite en 1722 relatant son séjour à Bourbon du 27 juin au 11 juillet 1721, R. P. Gaubil, correspondant de l’Académie des Sciences, donne du caféier qu’il voit à Bourbon cette description : Il faut attendre 1722 pour disposer de deux écrits décisifs sur l’identité de la plante et la prise en compte de sa spécificité. Dans une lettre écrite en 1722 relatant son séjour à Bourbon du 27 juin au 11 juillet 1721, R. P. Gaubil, correspondant de l’Académie des Sciences, donne du caféier qu’il voit à Bourbon cette description :

« C’est dans cette île que j'ai vu l'arbre qui porte le café. Et il y en a de deux sortes : Celui qu'on a découvert dans l’île et celui qu'on y a apporté de Moka. Le premier est de la taille d'un pommier ordinaire. Par le bois et par les feuilles, il ressemble assez au citronnier. Le fruit est de la grosseur d'une mûre de haie, de figure triangulaire, la peau est très polie et rouge dans sa maturité : c'est proprement, une gousse qui renferme 3 lobes où sont trois fèves de café de figure triangulaire. Pour le reste, il est semblable à l'autre. » (3)

Si la forme du fruit et la gousse renfermant trois lobes peuvent appartenir aussi bien au café maron qu’au pointu, la couleur rouge de la baie à maturité ne peut être que celle du pointu.

II - L’observation méticuleuse d’Antoine de Jussieu

Ce témoignage, enrichissant les informations sur le café découvert dans l’île, est confirmé par la lettre, datée du 14 août 1722, de l'éminent membre de l’Académie Royale des Sciences, Antoine de Jussieu. Des échantillons rapportés par les collecteurs il dit :

« Depuis qu'il vous a plu de me faire remettre par M.Le Cordier, de la Cie des Indes, divers échantillons de drogues que les agents de cette Cie ont envoyé de l'Île de Bourbon, j'ai non seulement examiné avec soin Ces productions de cette colonie, mais j’en ai même fait assez  d’expérience pour être en état de me donner l'honneur de vous rendre par leur usage le compte que vous avez souhaité de moi. La plus intéressante de ces drogues par rapport à la consommation qu'on peut en faire en ce pays se trouve être celle que je connais le mieux, parce que, comme elle ressemble le plus à la semence d’une plante dont j’ai donné à l’Académie des Sciences l’histoire particulière, insérée dans le volume de ses Mémoires de l'année 1714, je veux dire du café d’Arabie, elle a excité ma curiosité pour faire une comparaison exacte des semences de ces deux plantes… » d’expérience pour être en état de me donner l'honneur de vous rendre par leur usage le compte que vous avez souhaité de moi. La plus intéressante de ces drogues par rapport à la consommation qu'on peut en faire en ce pays se trouve être celle que je connais le mieux, parce que, comme elle ressemble le plus à la semence d’une plante dont j’ai donné à l’Académie des Sciences l’histoire particulière, insérée dans le volume de ses Mémoires de l'année 1714, je veux dire du café d’Arabie, elle a excité ma curiosité pour faire une comparaison exacte des semences de ces deux plantes… »

1 - Leurs feuilles approchent de la figure de celles du laurier

Suit le détail du travail systématiquement entrepris pour l’identification et le classement de la plante (4) : d’abord le dessin et la description des différentes parties :

« …Il n’y a. donc plus à ajouter que le dernier duquel j'ai eu l’honneur de vous envoyer la figure telle que je la joignis à mon mémoire ne soit un arbre, et à juger du port de celui de l'Île Bourbon, par ce qu’en écrivent les agents de la Cie et par les branches que m’en a apporté un chirurgien français qui venait de cette î1e, c’est aussi un arbre. Vous verrez, Monsieur, que par la figure que j'en ai fait dessiner pour la mettre en parallèle avec l'ancienne, combien de rapport il y a entre l'un et l'autre de ces arbres.

Les branches de chacun croissent le long de la partie supérieure du tronc, opposés l’une à l’autre et rangées de manière qu'elles se croisent entre elles.

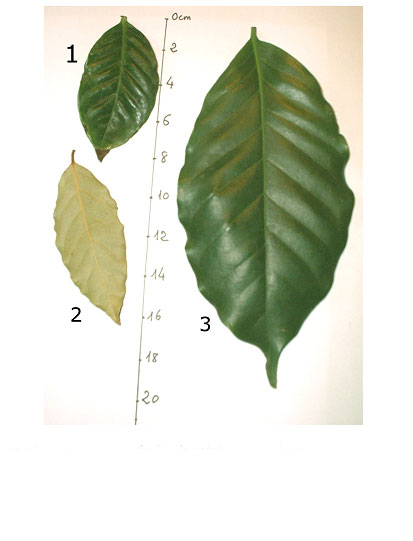

Leurs feuilles suivent la même disposition et approchent de la figure de celles du laurier ou du citronnier, avec cette différence que celles du café de l’île Bourbon sont plus courtes et plus ventrues que celles du café de Moka. |

|

2 - Des semences originales

« La fleur qui, dans tous les deux, est de même structure, c’est-à-dire semblable à celle du jasmin, pour le genre desquels elle se range fort également dans l’un et l’autre de ces caféiers, de l'aisselle des feuilles (sic), et ne diffère que très peu en grandeur.

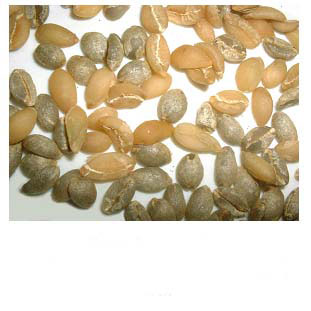

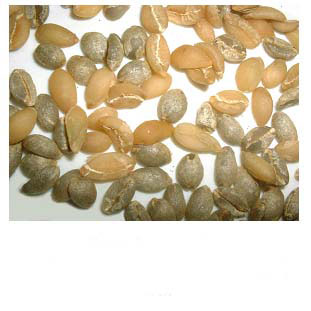

Le fruit de chacun est une baie charnue de la grosseur d’une cerise qui renferme deux semences enveloppées chacune dans une coque très mince, et les semences de chacun de ces arbres ont en tout la même figure excepté que celle du caféier de l'Île Bourbon est beaucoup plus longue, d’une consistance plus compacte que celui d'Arabie et que la couleur tire plus sur le vert brun ou sur le jaune, au lieu que celle de ce premier tire sur le gris. Toutes ces différences n'établissent pas un nouveau genre d'arbre, mais seulement une espèce différente.»

Il est à noter que si les branches rapportées à Paris sont bien celles d’un pointu, à cause des feuilles qui « approchent de la figure de celles du laurier » et différentes des feuilles de café maron, plus lisses et ressemblant plutôt à des feuilles de goyavier, le lot de grains dont Jussieu a pu avoir une quantité suffisante pour ses expériences, devait contenir des grains de maron mélangés au pointu (5). En effet, il nous dit que leur « couleur tire plus sur le vert brun ou sur le jaune ». Nous voudrions préciser ici qu’en prenant connaissance de la lettre de Jussieu, nous avons été interpellés par ce détail. Notre hésitation s’est dissipée lorsque nous avons eu à manipuler en même temps des grains de café maron et de café pointu. Nous avons eu alors la preuve que les grains des deux variétés mêlés ne peuvent être distingués que par quelqu’un qui sait que les grains du café maron ont une teinte jaunâtre translucide et ceux du café pointu cette couleur indéfinissable où le brun prend des teintes tantôt plus froides, tantôt plus chaudes suivant leur exposition à différentes lumières et la quantité de grains non débarrassés de la fine pellicule qui subsiste après le décorticage.

3 - une huile plus abondante …

Son expérience se poursuit par la torréfaction et l’extraction du jus qu’il compare à celui du café d’Arabie :

« j’ai fait rôtir en même temps parties égales du café de Moka et de celui de l’Ile de Bourbon, et j’ai observé par l’odeur de celui-ci était pour le moins aussi agréable et aussi pénétrable que celle du premier. J’ai vu sortir de l’un et de l’autre de ces cafés cette huile dont l’exhalaison produit cette odeur avec cette différence à l’avantage du café de l’île Bourbon qu’il fournit une quantité plus abondante de cette huile et qu’il conserve plus longtemps ses esprits parce qu’il est d’une tissure plus ferme, aussi ai-je remarqué par les comparaisons que j’ai faites de quelques-unes de ces semences que j ‘avais fait rôtir depuis plus de cinq ans, avec celle de cette même espèce que vous n’avez fait l’honneur de m’envoyer dernièrement, que ces premières ont pu perdre de leur goût dans cet espace de temps, au lieu que celui de Moka, ne peut soutenir cette épreuve et qu’après une année de garde depuis leur torréfaction, il se trouve ou éventé, ou rance ».

4 - …Des graines moins sujettes à se réduire en charbon

« C’est à cette même raison que l’on doit attribuer la vertu qu’à celui de l’isle de Bourbon par-dessus celui de Moka, de conserver plus longtemps ses esprits étant même moulu et d’être moins sujet à se réduire en charbon pour peu qu'on laisse trop longtemps sur le feu. Le goût de l’infusion de ces semences rôties et grossièrement moulues qui est la dernière marque qui peut mieux faire juger de leur bonté n’a pas été moins favorable pour elle que les autres épreuves que j’en ai faites. Car ayant pris un poids égal de la poudre des semences de l’au et de l’autre de ces caféiers, rôties et pulvérisées en même temps que j’en fais cuire dans deux pots différents contenant égale quantité d’eau proportionnée à celle de café, l’une et l’autre m’ont paru avoir un goût à peu près semblable et si j’y ai pu remarquer quelque différence, elle n’a été que de quelques degrés de vivacité que la boisson du café de l’isle de Bourbon m’a semblé avoir. »

Ces deux autres détails ne peuvent échapper à qui a déjà torréfié du Bourbon, du pointu et du maron. En effet, comme le constate Jussieu, le pointu exsude plus d’huile que le Bourbon et en revanche, le maron en est plus pauvre que les deux arabica. Et si le café de Bourbon qu’il torréfie est « moins sujet à se réduire en charbon » que le moka, ce ne peut être le maron qui brûle bien plus vite que les arabica. (Lire ci-dessous)

|

|

« Caffeyer de Bourbon. Coffea mauritiana. coffea baccis oblongis basi acutis dispermis. Quoique ce caffeyer ait de très grands rapports avec le précédent [coffea arabica], nous le regardons comme une espèce entièrement distincte, tant il diffère par la figure de ses fruits ; mais nous ne déterminerons qu’imparfaitement ses caractères, n’ayant point vu ses fleurs et ne possédant qu’une branche chargée de fruits qui nos a été communiqués par M de Jussieu. Ses branches ne sont point simples, mais munies de rameaux opposés, elles sont noueuses et recouvertes d’une écorce grisâtre. Les feuilles sont opposées, ovales, émoussées à leur sommet sans être acuminées, rétrécies en pointe vers leur base, un peu pétiolées, glabres, très veineuses. Elles n’ont que deux pouces et demi de longueur. Les fruits sont axillaires, presque sessiles, communément solitaires dans chaque aisselle, nullement globuleux, mais oblongs, et rétrécis en, pointe vers leur base. Ils sont biloculaires, et contiennent dans chaque loge une semence oblongue, cartilagineuse, pointue par un bout, peu épaisse, ayant son côté intérieur plat et marqué d’un sillon. Ce cafféyer croît dans l’île de Bourbon. Nous ignorons si le caffé connu dans le commerce sous le nom de caffé de bourbon provient de cet arbrisseau, ou du cafféyer précédent, que vraisemblablement l’on y cultive. » Lamarck, Encyclopédie méthodique botanique,Tome I, page 550. |

|

III - La précieuse contribution de Commerson…

À partir de 1725, la suspicion et le discrédit jetés sur le pointu par la Compagnie des Indes contribuèrent à la réduction de celui-ci au mauritiana. Si l’élan donné en 1715 à la culture de ce café a eu comme conséquences sa survivance dans les habitations, personne ne s’intéressa plus, pendant longtemps, de façon aussi méticuleuse que Jussieu aux caractères spécifiques du pointu.

- Entre 1767 et 1810, plusieurs circonstances favorisent un début de clarification sur les cafés cohabitant sur le sol de Bourbon et un regain d’intérêt pour ce café auquel Antoine de Jussieu avait trouvé des qualités.

- La faillite de la Compagnie des Indes en 1767 entraîne l’abandon de l’interdit qui le frappait.

- L’intérêt suscité par l’accent mis par des personnalités telles que Poivre et Joseph Hubert sur des produits agricoles de rapport permet à ceux qui avaient apprécié la rusticité et la qualité du pointu et l’avaient cultivé en dépit des interdictions de faire sa promotion.

- Diverses calamités tels que cyclones (à commencer par les deux cyclones de 1772 qui dévastent le sud de l’île), avalasses, sècheresses qui affectèrent le café entre 1770 et 1810, permirent de vérifier la rusticité du café pointu.

|

|

| Arrivé à Bourbon en 1771 et passé à l’Ile de France en 1772, Commerson apporte une importante contribution sur les cafés et faux cafés des Mascareignes. Il est en effet attentif aux informations ayant cours sur les Arabica cultivés à Bourbon et à l’Île de France. En nous apprenant dans une note rédigée lors de son séjour aux Mascareignes, que le pointu était cultivé à Bourbon bien avant 1771, il fait voler en éclats les fables qui ont été reprises depuis la fin du XIXe siècle et dont la médiatisation a fait ces derniers temps des postulats dans des travaux universitaires. |

|

|

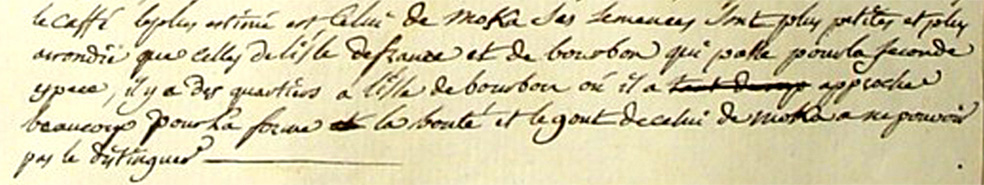

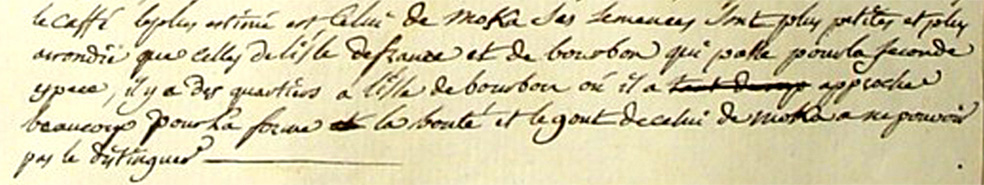

« Le caffé le plus estimé est celui de moka ses semences sont plus petites et plus arrondies que celles de l’isle de france et de bourbon qui passe pour la seconde espèce, il y a des quartiers à l’isle de bourbon où il a approché beaucoup pour la forme la bonté et le gout de celui de moka a ne pouvoir pas le distinguer». Extrait de la planche P00308550 de l’Herbier de Lamarck in http:// www.lamarck.cnrs.fr/ |

|

En procédant dans le même temps à une collecte de branches de café maron, il nous convainc de la distinction qu’il voyait entre cette espèce originale et le café arabica aux grains longs qui était cultivé à Bourbon. C’est de sa collecte d’échantillons de mauritiana que cette espèce de café, inscrite dix ans plus tard dans l’Encyclopédie, pourra, en théorie, être distinguée définitivement de l’arabica aux grains pointus.

Mais les choses ne sont pas si simples pour Lamarck. Près de dix ans après la mort de Commerson, en possession d’une branche de café maron provenant de l’herbier de de ce dernier, il a connaissance de l’existence, dans ce même herbier, d’échantillons de feuilles de Coffea arabica de différentes dimensions qui l’interpellent d’autant plus que la brièveté de la note de Commerson sur les cafés cultivés aux Mascareignes relève de l’énigme pour l’auteur de l’Encyclopédie méthodique. C’est ce qui, à notre avis, motive la remarque qu’il fait en fin d’article: «Nous ignorons si le caffé connu dans le commerce sous le nom de caffé de bourbon provient de cet arbrisseau [mauritiana], ou du cafféyer précédent, que vraisemblablement l’on y cultive ». Les leçons de la découverte faite par l’A.P.N.

C’est en 2000, dans un endroit quasi inaccessible et loin de tout lieu jamais cultivé, qu’un membre de l’A.P.N. découvrit un pied de café pointu au milieu de cafés maron ? Cette découverte fut la première d’une série qui se poursuit depuis dans les forêts des Hauts de la Réunion en des endroits qui n’ont jamais été cultivés.

En revanche, aucun pied de café Bourbon n’a été aperçu sur les lieux où se sont faites ces découvertes. C’est là une contribution inestimable de plus à notre position sur la question.

Si, en effet, le pointu avait muté à partir de caféiers importés à partir de 1715, comment expliquer que le Bourbon, qui a été planté partout, ne cohabite pas avec le pointu et le maron dans des zones forestières ?

Si seules les graines de pointu et de maron ont été répandues dans les mêmes zones forestières, cela ne peut avoir été l’œuvre de l’homme qui y aurait aussi répandu le Bourbon.

Il faut donc admettre que le pointu a été, comme le mauritiana répandu dans les forêts par un oiseau consommant indistinctement les baies entières de l’un et de l’autre et en rejetant les grains. Si, en effet, le pointu avait muté à partir de caféiers importés à partir de 1715, comment expliquer que le Bourbon, qui a été planté partout, ne cohabite pas avec le pointu et le maron dans des zones forestières ?

Si seules les graines de pointu et de maron ont été répandues dans les mêmes zones forestières, cela ne peut avoir été l’œuvre de l’homme qui y aurait aussi répandu le Bourbon.

Il faut donc admettre que le pointu a été, comme le mauritiana répandu dans les forêts par un oiseau consommant indistinctement les baies entières de l’un et de l’autre et en rejetant les grains.

La clé se trouve dans un texte de Feuilley datant de 1704 :

« Ils [les perroquets] sont fort excellents à manger, surtout quand ils sont gras, qui est depuis le mois de juin jusqu’au mois de septembre, parce que dans ces temps les arbres jettent une certaine graine sauvage dont ces oiseaux se nourrissent.»(6)

Et si on ne trouve pas de café Bourbon dans les forêts, c’est parce que la disparition de la dernière sorte de perroquet, le "perroquet mascarin" (Mascarinus mascarinus), remonte à la deuxième moitié du XVIIIe siècle (7).

L’espèce était devenue si rare lors de l’introduction du café de Moka que, réfugiée dans les forêts, elle n’avait pas pu jouer le rôle de vecteur de la variété Bourbon des zones cultivées vers les zones forestières. Ainsi, nous détenons une preuve de plus que le pointu est arrivé dans l’île et y a muté bien avant que les autorités aient montré de l’intérêt pour le café.

Pour conclure

C’était aux historiens de débrouiller l’écheveau lorsque les Japonais mirent l’identité du pointu sous les feux de l’actualité. Devant leur manque d’audace, l’opinion se contenta de consulter des ouvrages de vulgarisation renvoyant à Lanessan, auteur de la fin du XIXe siècle (8). Les scientifiques s’arrêtèrent aux définitions de La Flore des Mascareignes et adoptèrent le postulat de la mutation du pointu à partir du Bourbon.

Non, le pointu ne descend pas d’un croisement de cafés importés après 1711 ni même d’une « mutation éclair » (9) de la souche importée alors.

Il appartient à ce patrimoine végétal dont les premiers Réunionnais ont hérité à leur arrivée sur l’île.

Sans doute, des scientifiques ont-ils, piégés par le manque de rigueur des travaux des historiens, choisi le postulat suivant lequel le pointu est le fruit d’une mutation du Bourbon intervenue à la fin du XVIIIe siècle.  Mais à présent que la démonstration est faite que le pointu a précédé le Bourbon sur l’île, leurs travaux doivent prendre en compte que le pointu est une variété issue au même degré que le Bourbon d’une souche mère d’Arabica et que les deux variétés ont évolué chacune de son côté. À partir de là, s’il y a des caractères récessifs chez le pointu, c’est à partir de cette souche mère et non à partir du Bourbon qu’il faut les étudier. Mais à présent que la démonstration est faite que le pointu a précédé le Bourbon sur l’île, leurs travaux doivent prendre en compte que le pointu est une variété issue au même degré que le Bourbon d’une souche mère d’Arabica et que les deux variétés ont évolué chacune de son côté. À partir de là, s’il y a des caractères récessifs chez le pointu, c’est à partir de cette souche mère et non à partir du Bourbon qu’il faut les étudier.

Sans doute, suivant la tendance de notre temps, les scientifiques pourraient-ils être tentés de modifier génétiquement le pointu pour obtenir une plante plus prolifique, à croissance plus rapide, aux grains plus gros, au calibre constant, et cela justifiera des programmes de recherche prestigieux et coûteux.

Mais au bout de l’expérience, ce ne serait plus le même café, notre pointu de Bourbon qui, en aucune façon, n’a que faire de la carte d’identité de « Bourbon pointu » dont on veut l’affubler.

Quant à savoir comment et quand il est arrivé dans cette île des Mascareignes, c’est là une question passionnante que ne pourront se poser les historiens que s’ils abandonnent la solution de facilité consistant à s’aligner sur des affirmations qui ne tiennent pas la route.

|

|

Test de la torréfaction effectué le 5 septembre 2007

Soucieux de vérifier que notre lecture du texte d'Antoine de Jussieu n'était pas empreinte de parti pris, nous avons tenu à procéder à la torréfaction d'échantillons de Bourbon, de Pointu et de Maron. nous avons utilisé la même quantité de chaque café, la même marmite, le même feu. Prenant comme référence la phrase de Jussieu "...la vertu qu’à celui de l’isle de Bourbon par-dessus celui de Moka,(...) d’être moins sujet à se réduire en charbon pour peu qu'on laisse trop longtemps sur le feu", nous avons commencé par le café maron, considéré par les historiens et chercheurs modernes comme le seul café existant à Bourbon lors de l'introduction du Moka. Nous avons pris comme point de repère le moment où ses premiers grains commençaient à noircir, c'est à dire 12 minutes après le début de l'opération. Entre autres vérifications nous avons ensuite consigné l'état des échantillons des deux autres cafés au bout du même laps de temps de torréfaction. Les chiffres sont édifiants. Nous avons goûté, après torréfaction, le jus du café maron. il n'a pas "la vivacité du café de l'isle de Bourbon" dont fait état Jussieu mais il est d'une amertume prononcée.

|

|

Espèce ou variété |

Quantité |

Commence à crépiter au bout de |

Premières émanations au bout de

|

Dégage tout son arôme spécifique au bout de |

Commence à suer au bout de |

Temps d'exsudation |

Atteignent le même degré de torréfaction au bout de |

Etat au bout de 12mn de torréfaction |

Goût du café coulé |

Maron |

5 grammes |

9mn 36 s |

6mn 36 s |

11mn |

10mn |

bref |

10mn 50 s |

commence à noircir |

amertume prononcée |

Bourbon |

5 grammes |

7mn 51 s |

6mn 51 s |

10mn 02s |

9mn 52 s |

long |

11mn 15s |

torréfié correctement |

|

Pointu |

5 grammes |

8mn 09 s |

6mn 45 s |

10mn 42s |

11mn 02 s |

long |

13mn 48 s |

moins rôti que le Bourbon |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

En résumé, notre expérience démontre:

1 - ce que les vieux créoles qui ont pratiqué la torréfaction du café maron en disent: "lé rapid, i sava vitman po brilé!"; en effet, après une exsudation très brève, semblable à celle du bois vert soumis au feu, il noircit très vite;

2 - que le café pointu, soumis aux mêmes conditions de torréfaction a une exsudation lente, qui n'a rien à voir avec celle du maron; elle est encore plus lente que celle du Bourbon, et le temps qu'il met à brunir suit la même tendance;

3 - que l'odeur de café du café maron torréfié est à peine perceptible et que l'odeur du même café moulu est discrète comparée à celle des arabica.

...........................................................................................................................Marc Rivière, Roger Théodora

|

|

NOTES 1 - Mémoire de M. Hardancourt... AG, A1 2565, pages 132- 133. in Albert LOUGNON, l’Ile Bourbon pendant la Régence. Desforges Boucher. Les débuts du café, Larose, Paris, 1956. page 61.retour au texte

2 - Antoine de Jussieu 1686, 1758, botaniste et médecinfrançais. Antoine de Jussieu est admis à l'Académie des sciences en 1711. Son enseignement fera l'objet d'une publication posthume, en 1772, intitulé le Traité des vertus des plantes. En 1720, il contribue à l'introduction du caféier dans les Antilles.retour au texte

3 - Lettre écrite à Canton le 1er novembre 1722 retour au texte

4 - Ce travail a été présenté à l’Académie royale des Sciences en 17I3, puis remanié en 1715 et enfin imprimé en 1716 dans le volume de l’Histoire de l'Académie pour 1713, 291, sous le titre: Histoire du café retour au texte

5 - Ce qui nous ramène à la confusion dont il a été question plus haut. retour au texte

6 - Mission à l’Ile Bourbon du Sieur Feuilley en 1704, in A. LOUGNON , Recueil trimestriel de Documents et travaux inédits pour servir à l’Histoire des Mascareignes françaises, 8eme année,T.4 , 101-167, 1939 retour au texte

7 - Nicolas BARRE, Armand BARAU, Christian JOUANNIN, Oiseaux de la Réunion, p. 48, Editions Didier Miller, oct 1996. retour au texte

8 - « Café Leroy (Coffea laurina), qui croît facilement sans abri et est très robuste. » Les plantes utiles des Colonies françaises, imprimerie nationale, Paris, 1886, page 42.retour au texte

9 - Signalée par nous : la mutation se serait en effet faite en 50 ans et la nouvelle variété, confrontée à tous les aléas que connut l’espèce caféière depuis 1771, aurait été si vivace et prolifique que, partie de propriétés situées à moins de 600 mètres d’altitude, elle se serait répandue dans des forêts situées à plus de 600m d’altitude.retour au texte Références: Barassin Jean, Histoire religieuse de La Réunion, Saint-Denis 1953.

Cadet Thérésien, La végétation de l’Ile de la Réunion, Imprimerie Cazal -1980.

Candolle Augustin Pyrame de, Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. sive enumeratis contracta ordinum generum specierumque plantarum.. :Pars Ia (VIIa) ; Prodromus...Pars VIIIa [-XVIIa] editore et pro parte auctore Alphonse de Candolle, 20 vol., (? p.) In-8,Paris 1824-1873

Chevalier Auguste, La vie et l'oeuvre de René Desfontaines, fondateur de l'herbier du Muséum : la carrière d'un savant sous la Révolution - Paris - Éditions du Muséum, 1939

Conservatoire Botanique National de Mascarin, Index de la flore vasculaire de la Réunion http://flore.cbnm.org/index./

Commerson Philibert, manuscrits Ms 886, Ms 1343, Muséum National d'Histoire Naturelle

Corsi Pietro auteur et directeur de publication : Oeuvres et rayonnement de Jean Baptiste Lamarck 2007 http://www.lamarck.cnrs.fr/

Desfontaines René Louiche, Catalogus plantarum Horti regii parisiensis : cum annotationibus de plantis novis aut minus cognitis Editeur: Parisiis - J. S. Chaudé1829 XVII,

Eve Prosper, Histoire d'une renommée: l'aventure du caféier à Bourbon-la Réunion des années 1710 à nos jours, 1 vol. (414 p.) ill. en noir et en coul., couv. ill. 22 cm, CRESOI-Océan éditions, Saint-André (Réunion), 2006.

International plant names index - http://www.ipni.org/ipni/

Jacob De Cordemoy E., Flore de l’Ile de la Réunion, Librairie des Sciences Naturelles , 1895.

Jussieu Antoine de, "Opinions au sujet du café indigène de Bourbon et de quelques autres drogues de cette colonie", in Recueil trimestriel de documents et de travaux inédits pour servir à l'histoire des Mascareignes françaises, tome 2, pages 203 à 214.

Jussieu Antoine Laurent de, Sur la famille des plantes rubiacées Extrait de : " Mémoires du Muséum d'histoire naturelle", vol. VI, année 1820

Lecolier Aurélie, thèse sous la direction de Michel Noirot,...[et] Pascale Besse,...Caractérisation de certains impacts de la mutation "Laurina" chez "Coffea arabica L." aux niveaux histo-morphologique et moléculaire, 1 vol. (214 f.) ill. en noir et en coul., fig., cartes 30 cm, [Texte imprimé],Université de la Réunion , 2006.

Lamarck Jean-Baptiste, lettre adressée au citoyen de Saint-Pierre le 24 avril 1793, Ar.Nat. AJ 15-512, pièce 503

Lamarck Jean-Baptiste & Poiret Jean-Louis-Marie, L'Encyclopédie méthodique botanique Tome 1. A-CHO. Suppl. 1. ABA-BYT.Paris - Panckoucke ; Liége - Plomteux 1783-1808 et Réedition sous forme de coffrets de planches... Albertville - Ed. Amarca 1989

Lougnon Alber, Sous le signe de la tortue, Editions Larose -

Lucas Raymond, Cent plantes endémiques et indigènes de la Réunion, Azalées éditions

O.R.S.T.O.M, Flore des Mascareignes. Services des Editions. Fascicules 177 à 188 (liliacées, 183).

Monnier Jeannine, [et al.] préface d'Yves Laissus, Philibert Commerson: le découvreur du bougainvillier, Association Saint-Guignefort, Châtillon-sur-Chalaronne, 1993

Rivals Pierre, Etudes sur la végétation naturelle de l’Ile de la Réunion, Les artisans de l’Imprimerie, Douladoure (1952) .

Rivière Marc, La Réunion et le café, Azalées éditions, 2006.

UMR DGPC, Implantation de l'équipe Laurina sur la Réunion, http://www.mpl.ird.fr/dgpc/presentation_umr/activite_la_reunion.html

Wikipedia, Bourbon pointu, http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourbon_pointu

Zèrb é pyédbwa - Année 2005, Numéro 0 Mars 2005http://www.tela-botanica.org/

Nous tenons à remercier les personnels des Archives nationales, de la Bibliothèque nationale, du Museum National d'histoire naturelle et de la Bibliothèque de la Faculté de pharmacie de Paris pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée pour accéder dans le court laps de temps dont nous disposions aux documents alimentant ce dossier et aussi celui du mazanbron. ...............Marc Rivière, Roger Théodora.

Auteurs du dossier: Marc Rivière et Roger Théodora. Montage:Roger Théodora. Photos: Roger Théodora

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Il est à noter que si les branches rapportées à Paris sont bien celles d’un pointu, à cause des feuilles qui « approchent de la figure de celles du laurier » et différentes des feuilles de café maron, plus lisses et ressemblant plutôt à des feuilles de goyavier, le lot de grains dont Jussieu a pu avoir une quantité suffisante pour ses expériences, devait contenir des grains de maron mélangés au pointu (5). En effet, il nous dit que leur « couleur tire plus sur le vert brun ou sur le jaune ». Nous voudrions préciser ici qu’en prenant connaissance de la lettre de Jussieu, nous avons été interpellés par ce détail. Notre hésitation s’est dissipée lorsque nous avons eu à manipuler en même temps des grains de café maron et de café pointu. Nous avons eu alors la preuve que les grains des deux variétés mêlés ne peuvent être distingués que par quelqu’un qui sait que les grains du café maron ont une teinte jaunâtre translucide et ceux du café pointu cette couleur indéfinissable où le brun prend des teintes tantôt plus froides, tantôt plus chaudes suivant leur exposition à différentes lumières et la quantité de grains non débarrassés de la fine pellicule qui subsiste après le décorticage.

Il est à noter que si les branches rapportées à Paris sont bien celles d’un pointu, à cause des feuilles qui « approchent de la figure de celles du laurier » et différentes des feuilles de café maron, plus lisses et ressemblant plutôt à des feuilles de goyavier, le lot de grains dont Jussieu a pu avoir une quantité suffisante pour ses expériences, devait contenir des grains de maron mélangés au pointu (5). En effet, il nous dit que leur « couleur tire plus sur le vert brun ou sur le jaune ». Nous voudrions préciser ici qu’en prenant connaissance de la lettre de Jussieu, nous avons été interpellés par ce détail. Notre hésitation s’est dissipée lorsque nous avons eu à manipuler en même temps des grains de café maron et de café pointu. Nous avons eu alors la preuve que les grains des deux variétés mêlés ne peuvent être distingués que par quelqu’un qui sait que les grains du café maron ont une teinte jaunâtre translucide et ceux du café pointu cette couleur indéfinissable où le brun prend des teintes tantôt plus froides, tantôt plus chaudes suivant leur exposition à différentes lumières et la quantité de grains non débarrassés de la fine pellicule qui subsiste après le décorticage.